Achei que, com o Carnaval chegando (o Mardi Gras là na França), Leni tinha gostado homenagear seu grande amigo Edmundo Carôso, escritor e poeta, autor de várias músicas do Carnaval da Bahia. Então publico uma crônica que Leni escreveu para lembrar que amizade de verdade não enfraquece nem com a distância, nem com o tempo! Denis

SOBRE UMA CARTA QUE RECEBI COM NOVE ANOS DE ATRASO.

Leni David

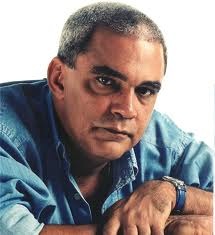

Tenho um amigo cujo nome é Edmundo Carôso. Conheci esse rapaz em meados dos anos 70, quando era estudante do curso de Letras. Ele estudava Economia e era aluno dedicado, segundo comentavam. Fazíamos parte de um grupo de amigos comuns que gostava de música, poesia, política e violão. Mas Edmundo abandonou a faculdade para se dedicar à música.

Naquele tempo nos reuníamos nos fins de semana para tocar, cantar, beber e comer coisas consideradas exóticas como: maniçoba, mocotó (no bar de Beto), baião-de-dois (feito por mim) e churrasco, cujo fogo até era aceso com cadeiras da sala de jantar. Embora trabalhássemos, não tínhamos muito dinheiro e, na maioria das vezes, nos cotizávamos para pagar o de comer e o de beber.

Essa convivência quase diária do nosso grupo durou cerca de cinco ou seis anos, até que Nadja foi estudar em Saragoça, onde conheceu e casou com Inigo; Edmundo foi para a Espanha algum tempo depois e quando voltou se dedicou à música e à produção cultural em Salvador. Ra Nascimento, parceiro de Edmundo em muitas composições, também trocou a cidade interiorana pela capital e se tornou músico profissional. Alguns se formaram em Direito, outros em Engenharia ou Medicina. Outros, ainda, se tornaram empresários ou pais de família. Eu, do meu lado, recebi uma bolsa do governo francês e fui fazer um estagio na França.

*****

A verdade é que mesmo com a desconstrução do grupo, visto que cada um tomou seu rumo, os encontros (quando aconteciam) e a amizade permaneceram intactos.

Há cerca de três meses encontrei Edmundo novamente, na Internet. Fiquei feliz e escrevi pra ele (sem esperança de receber resposta), pois o blog estava desativado desde o final de 2007. Além disso, havia cerca de nove anos que não nos víamos; a última vez que nos encontramos foi num jantar em sua casa, onde comemos um soberbo Bacalhau à Cravolândia preparado pelo anfitrião. Nessa época eu morava na França e de volta a Paris escrevi para Edmundo. Primeiro, para dar informações sobre Lavoisier, pois ele havia me pedido isso; em seguida, para contar o sucesso que havia sido a degustação do Bacalhau à Cravolândia com a francesada. Realizei a receita com muito esmero e foi um sucesso!

Só que nunca recebi resposta dessa carta. Há pouco tempo, porém, tive uma grande surpresa: Edmundo publicou uma tradução de “O luar de Pontevedra”, poema de sua autoria traduzido por mim e sobre o qual comentei no blog. Nesse final de semana, “vasculhando” os blogs parceiros da Abril encontrei um outro post, “Ainda a propósito de Lene”, onde ele publica uma carta que me escreveu há nove anos atrás! O susto foi ainda maior pois leio o blog de Edmundo diariamente e, por incrível que pareça, não vi essa publicação. Como passei alguns dias “desconfigurada”, peço desculpas ao meu amigo.

Ele inicia o seu texto assim:

“Eu tenho um poema antigo que diz: ninguém me escreve/ eu também/ eu não escrevo pra ninguém”.

“Mentira! Escrevo muito, centenas de cartas, só que nunca as mando.

Dentre estas existe uma que escrevi pra Leni quando ela morava em Paris (e viveu muitos anos por lá) depois de uma passagem dela lá por casa, numa de suas vindas ao Brasil e respondendo a missiva que me mandou logo ao chegar (ou terá sido um email?). Foi nessa ida lá em casa que ela me mostrou a tradução que publiquei aqui e me deu de presente alguns discos como também me fez portador de uns pra Ra Nascimento, meu parceiro e amigo de vida toda.

Portanto, para acabar de vez com essa fama injusta que me persegue, a de não remeter as cartas que escrevo, e mesmo já depois de muitos anos de Leni ter voltado para o Brasil, publico aqui a carta que não lhe mandei, esperando que ela não seja mal educada e me responda de pronto”.

NUNCA REMETI, SÓ PRA MANTER A TRADIÇÃO”.

Querida Leni:

Dessa vez ficou mais do que claro: você se internacionalizou de vez. “Disco duro”. Essa, realmente é fantástica, coisa de primeiro mundo de quem já está arejado pelo clima das Oropas. Aqui nesse mundinho só quem fica duro é pau; e pobre pra não perder o costume. O disco é rígido por essas plagas mas que fica charmoso duro, fica.

Adorei saber que você já deu seu ar de alquimista na receita do Bacalhau a Cravolândia. Nas suas mãos de fadas o fato de não encontrar maxixe em Paris é fichinha. Veja que você, nem se apertou nem nada e já tascou abóbora no manjar. Quem tem talento é assim mesmo, não se aperta com nada. E por falar em talento – nesse caso, culinário e que você tem de sobra – exijo, imponho e esperneio pela receita do Baião de Dois que persegue meus sonhos mais secretos desde quase duas décadas quando nenhum churrasco nos vencia. Lembra que não ficava cadeira sobre cadeira quando faltava carvão na churrasqueira? Pois é, em nome daquela época e desses vinte anos de amizade, me mande a receita e ponto final.

Você vai me dizer que sou um besta e que não cumpro o prometido já que ainda não ouvi Cezária Évora e Buena Vista, que deveria estar em alguma estante lá da Princesa Isabel fazendo Rá Nascimento se intoxicar com alguma coisa, finalmente, diferente de sua própria obra. Continua lá em casa – tudo como naquele dia em que jantamos, rimos e falamos poesia.

No que diz respeito a primeira afirmação você teria razão – ainda que em parte pois, mais que besta – sou um renomado imbecil mas não é por isso que não ouvi Cezária. Tenho andado acorrentado no porão da poesia – já entreguei o segundo livros para a Editora (O Verdume & O Redemunho, que será lançado em Janeiro, tudo por conta dela) e não tenho cabeça pra outra coisa. Vc sabe como é, a música me toma e se eu misturar as coisas babau.

Mas quanto a segunda, a história já é outra: a preguiça de Rá, apesar de que eu tivesse lhe avisado logo no outro dia que tinha encomenda lá em casa, não deixou pegar o disco e já ando pensando em usar a prerrogativa do uso capião e aí ele vai ver uma coisa, o quanto vai ser difícil voltar a ter a propriedade da relíquia.

Agradeço as informações sobre Lavoisier, vão me quebrar um galhão. Na sabia que o dito foi o descobridor do oxigênio. Devemos a ele respirar com conhecimento. Falando sério “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” será a epígrafe de um livro que já tenho pronto há algum tempo que se chama Cadernos Lavoisier Exatamente nesse espírito de se reaproveitar todo o possível é que revi meus poemas mofados na gaveta, que não cabiam em nenhum dos livros que tenho terminado e os reuni nessa salada pela qual tenho muito carinho. A ópera da Cidade faz parte dele. Aliás, cadê o original que ficou de me mandar? Vê se você escaneia e me remete por email. Não tenho o dito cujo. Retrabalhei o poema numa versão posterior a primeira.

Por falar em poema, a primeira vista, depois de ter pedido a alguns amigos que sabem rudimentos de francês para ler a tradução pra mim, adorei. Mas gostaria, com a sua permissão de interagir um pouco com você no resultado final. O francês é um idioma lindo e você me deu muita honra e alegria ao traduzir meu poema de forma tão bela.

Vou pedir a Lu para ler pra mim pois naquela construção poética, o ritmo, mas do que tudo e a todo custo, terá de ser preservado. E me parece que, pelo menos no primeiro verso quando vc opta por utilizar “Le clair de lune” compromete um pouco o ritmo da frase o que já não acontece em “Ah, clair de lune de surprises !” Talvez aí esteja o segredo: a alternância entre “le lune” e “clair de lune”, quando necessário, que dará mais charme a tradução preservando seu ritmo. Falo tudo como um leigo que foi assessorado por alguns gagos lendo em Francês. Sinceramente terei que conversar com Lu, dissecando tudo para chegar a uma conclusão mais sólida. Quanto ao conteúdo, pelo menos sobre o ponto de vista dos animais que me assessoraram na tradução literária, me parece que você conseguiu deixar intacto. De todas as maneiras, fiquei muito feliz, você, não importa o que aconteça com minha arte de agora por diante, será sempre a primeira pessoa que me traduziu pro Francês.

Para terminar, quero fazer dois pedidos. Leninho, querida amiga, prometa que nunca mais deixaremos nossa amizade fenecer no mar tão rico de nossas virtudes e defeitos. Nos amamos muito e isso é o que importa e – se não somos perfeitos – temos que sublimar também as imperfeições do outro. O que importa de verdade é que somos amigos e irmãos, e isso basta. Falo essas bobagens mas por mim do que por você, que tem um coração de ouro e sempre foi mais gente do que eu.

Outra coisa: gostaria muito de manter regular correspondência (troca de e-mails) falando de tudo que nos venha ao coração: da cultura, dos filhos, da vida, dos amores e de nós mesmos. Sem esquecer a música que sempre foi nosso elo.

NUNCA REMETI, SÓ PRA MANTER A TRADIÇÃO.